IT、IoT、クラウド、AI、スマホアプリ、ビジネスモデル特許など

システム開発会社、ITベンチャー、スタートアップ、ITで起業を目指す方へ

(2026/1/13 更新:最近、スタートアップ様や、起業前の相談が増加しております。)

ご訪問、有難うございます。

湘洋特許事務所の弁理士の小林友樹です。

私達は、IT関係の特許を得意としています。

もし、ご依頼頂けましたら、「絶対特許をとってやる」

という意気込みで臨みます。

新規なITプロダクトに、特許は必須です。

起業のために特許出願を検討している方はこちら

→新規なITプロダクトに特許は必須です。

特許出願は、アイデアの段階で可能です。

特許は、早いもの勝ちです。

プロダクトが完成している必要はありません。

アイデアがある程度具体的になり、実現の可能性が見えてくれば、特許を取得することができます。

目次

1.湘洋特許事務所の特徴

2.これまでの実績

3.費用について

4.ご留意事項

5.出願から特許取得までの流れ

6.お申し込み

7.湘洋特許事務所の強みとは

8.Q&A

# 「弊所を選んで頂ければ、知財力がアップし、貴社の利益が向上します」の処理を

# python codeで書きました(笑)

while True:

if your_choice == 'us':

your_company.append('chizai')

profit += 1

else:

break

1.湘洋特許事務所の特徴

<特徴1> ソフトウエアの発明に強い!

IT関連の特許取得で、20年の実績。

アプリ、クラウド、AI、IoT、ビジネスモデルなど。

IT特許に関する特許庁の審査のやり方に精通しています。

<特徴2> 「絶対特許をとってやる!」という意気込みで臨む。

クライアント様が望む特許権を取ることは、最も重要な使命です。

経験豊富な複数人の弁理士で貴社の特許化戦略を練ります。

<特徴3>迅速、丁寧、誠実な対応

時間を大切にします。

「いまどんな状況?」「これからどうなるの?」などとクライアント様を不安にさせないよう、ご連絡、ご報告を致します。

クライアント様の中長期的な利益になることを、誠実に実行します。

⇒お申込み

2.これまでの実績

真面目にこつこつと、20年。

信頼と実績を積み重ねております。

特許取得のためのさまざまなテクニックを持ち合わせています。

→経験が足りない人が作成しがちな出願書類の記載不備の典型例はこちら

最近の事例:

日程調整を革新するビジネスツール「

eeasy

」を提供するスタートアップ企業様。

導入企業10,000社を突破。

わずか1年で4件の基本特許の取得に成功しました。

弊所は、このようなベンチャー企業の急成長をサポートしています。

事業化の成功に向けて、各フェーズで最適な特許出願の方針を提案致します。

提案例:

-

- 1事業の準備フェーズ

- 発明の大枠を守る基本特許の取得を目指します。ビジネスモデルのメインを囲い込みます。

-

- 2事業の開始フェーズ

- サービス開始により新たに見えてきた改良技術の特許を次々と取得します。他社の追随を排除します。

-

- 3事業の拡大フェーズ

- 国外へのサービス提供に向けて外国特許の取得を狙います。グローバル企業への布石となります。

⇒お申込み

3.費用について

費用は明瞭です。全て事前にお知らせいたしますのでご安心ください。

初回の相談(1h程度の簡易な相談に限る)は無料です。

初めてご利用の場合、優遇価格でお引き受けします。

出願時にかかる費用

選べる3つのコース

お問い合わせ時にご希望のコースをお知らせください。

(なお、内容によりご希望に添えない場合がございます。)

出願前の簡易調査は含まれておりません。オプションで3~6万円です。

<IT特許・出願時定額31、簡易コース>定額パック

発明の特徴が一つ(複数あったとしても単純)であり、且つ明瞭である。

明細書7枚以下、図面5枚以下と予想される。

| 出願時弁理士費用(税抜) |

310,000円 |

| 特許庁印紙代 |

14,000円 |

<IT特許・出願時定額36、標準コース>定額パック

特徴が複数含まれており、やや複雑である。

明細書8~12枚、図面6~9枚と予想される。

| 出願時弁理士費用(税抜) |

360,000円 |

| 特許庁印紙代 |

14,000円 |

<IT特許・フレキシブルコース>

特許出願のポイントとなる部分が良く分からない。

簡単な発明なのか、複雑な発明なのかよくわからない。

多方面に影響を与えるアイデアであり、システム、処理フロー等が複雑である。

細かなご希望をお聞きし、最適な出願を致します。充実した権利取得を目指したい方はこちら。

| 出願時弁理士費用(税抜) |

内容をお聞きしてお見積致します |

| 特許庁印紙代 |

14,000円 |

出願後にかかる費用

特許取得までの費用は、最初に全部が必要という訳ではありません。

出願後は、所定のタイミングで費用が発生します。

特許出願後にかかる費用は、次の通り。

①審査請求時:出願から3年以内にする審査請求の時(15~25万円 請求項の数に応じます。)

↓

②拒絶理由応答時:審査官から拒絶理由が通知されたときの対応の時(6~20万円/回 反論内容に応じます。)

↓

③特許登録時:特許査定後の登録の時(15~20万円 請求項の数に応じます)

初期費用を抑えたい場合は、出願だけして、事業の動向をみて、うまく行った場合のみ、審査請求のステップに進むという手があります。

費用は、全て事前にお見積りし、お知らせしますのでご安心ください。

⇒お申込み

4.ご留意事項

ご依頼を受けられない場合

貴社の技術と近似する技術の特許出願を他社から引き受けている場合、弁理士の倫理上、貴社のご依頼をお断りさせて頂きます。

生成AIでまとめた資料をご提供頂く場合

昨今、生成AIでまとめた資料をご提供頂き、ご相談を受けることがございます。

(ケース1)相談者が主体的に考えた発明であり、論理的に説明ができるほど具体的であり、文章化するために生成AIを用いたに過ぎない場合。

→この場合は、比較的スムーズに出願段階に進めることが多いです。

(ケース2)生成AIの提案を頼りにした発明であり、相談者の理解が追い付いていない部分が多々ある場合。

例えば、生成AIの出力した内容が正しいのか、発明がほんとうに機能するのか不明な場合。弊所側で資料を見ても、理解できない場合。発明のポイントに関係がないと思われる部分が多く、技術的な用語の記載はあるものの、意味が良く分からない場合など。

→この場合は、出願段階に到るまでに、多大な労力がかかることから、付加的な相談料金が発生することがございます。

⇒お申込み

5.お申し込みから特許出願までの流れ

-

- 1お申し込み

- Eメールにて、お申し込み下さい。

-

- 2内容の聞き取り(対面、Zoom、メール等)

- 発明の内容をご説明ください。 必要に応じて、特許制度の説明、費用の概算、権利取得のためのアドバイスをさせて頂きます。

-

- 3簡易調査(オプション)有料

- ご希望により、先行技術の簡易調査を行います。 弊所のアドバイスや先行技術調査の結果から、出願をするかどうかをご決定ください。

-

- 4お見積り

- 出願時費用のお見積りを致します。

-

- 5出願書類作成

- 弊所にて、ご要望の権利が取得できるよう、細心の注意を払って出願書類を作成します。

-

- 6お客様によるチェック

- 原稿をお送りします。

�修正すべき点や疑問点がございましたらお気軽にお問い合わせください。

�ご納得頂いたうえで、最終的な出願のご指示をして頂きます。

-

- 7特許庁へ出願手続き完了

- 特許庁に出願した後、出願完了報告をお送りします。 出願番号が付与されます。

6.お申込み

必ず返信いたします。返信がない場合は、メールが届いていない可能性がございます。お手数ですが、再度お問い合わせください。

弊所は、安さを売りにはしていません。高い質を伴うコストパフォーマンスを重視しております。御社の目指すビジネスと同じではないでしょうか?

「とりあえず費用が知りたい。他の特許事務所と相見積もりで決めたい」という方は、ご遠慮ください。

初回相談は無料ですが、初回相談後に追加のご質問等に応じた場合で、ご依頼に至らなかった場合は、検討時間等に応じて、12,000円(税抜)/30分 を請求させて頂くことがございます。

(1)Eメール

Eメールの宛先:support☆shoyo-ip.com(☆を@に変えてください)

件名:IT特許の相談希望(〇〇株式会社)

内容:(下記をコピペしてご利用ください)

1.お名前(会社名、ご担当者名)、メールアドレス、郵便番号、住所、電話番号等

2.ご相談の内容:

3.これまで出願したことは、 ある/ない

4.特許出願の主な目的:

事業化のため/起業に向けて/発明したことの証明のため/その他

5. 対象製品の完成度:

完成している/だいたい完成している/開発中である/アイデアレベルであり、未開発である

6.発明の公開の予定時期:

〇月〇日にリリース予定/特に無し/実は一部公開してしまった

7.早期権利化の希望:

すぐに審査請求して早期に特許取得をしたい/とりあえず出願だけでして審査請求は様子を見てから/その他

8.ご希望の出願コース:

ご希望の

コースをお選びください。

<IT特許・出願時定額31、簡易コース>/<IT特許・出願時定額36、標準コース>/<IT特許・フレキシブルコース>

9.面談の希望、日時

・Zoom等のオンライン面談希望/事務所での対面を希望/メールで済めば面談無しを希望

・希望日時

10.電話の場合の都合の良い日、時間帯など:

11.検索キーワード:(覚えていましたら、このサイトを検索したときの検索キーワードを教えてください。)

7.湘洋特許事務所の強みとは・・・

アプリ、クラウド、IoT、AI等の特許は、「情報処理技術」に属します。

機械や電気回路などのハードウエアではなく、ソフトウエアに関する発明ということになります。

ソフトウエアは、「情報処理技術」です。

情報処理に関する発明は、機械や電気回路などのハードウエアの特許出願と異なり、独特な特許出願の「仕方」があります。

それをきちんと押さえておかないと、特許の審査に通りません。

運よく特許を取得できても、権利範囲が狭かったりします。

弊所は、IT関連特許で、20年の経験がございます。大手システム開発会社の特許も担当しております。

そのため、権利取得のための様々な秘策を有しております。

経験不足なために起こしやすい典型的な欠陥明細書の例は、次のようなものです。

欠陥明細書の典型例

欠陥典型例①:「明細書」がユーザーズマニュアル(取扱説明書)になっている

特許出願の必須書類である「明細書」には、情報処理の仕組みを記載しなければなりません。

しかし、ソフトウエアの使い方ばかりしか記載されていないものが見受けられます。

「本プログラムを起動すると、○○のアイコンが表示される。そのアイコンを選択すると、〇〇が表示される」

「次に、〇〇と入力すると、〇〇が計算され表示される」など。

使い方をいくら細かく説明しても、仕組みを説明したことにはなりません。

例えば、ドラえもんの「どこでもドア」や「スモールライト」の使い方をいくら説明しても、特許は取得できません。

発明を説明したことにならないからです。

「明細書」には、「なぜ、そのように動作するのか」の仕組みを開示しなければなりません。

(「どこでもドア」や「スモールライト」は、いまのところその仕組みを説明できないでしょうから特許は取得できませんね。)

「明細書」の記載でまず求められているのは、ソフトウエアの使い方ではありません。

求められているのは、裏でどのような処理がなされているのかについてです。

それをしっかり説明しなければ、「このソフトウエアは、処理が不明だから特許は付与できない」となります。

もとのデータをどうやって取得して、どういうタイミングでどのような処理を施すのか、どういうアウトプットがなされるのかなどを、フローチャートに基づいて説明する必要があります。

「ユーザーズマニュアル」っぽい明細書は一見すると分かり易い場合がありますが、それだけでは処理が明確に記載されていない場合が多く、意味のある特許が取れません。

欠陥典型例②:フローチャートがない

ソフトウエアの処理は、プログラムに基づいて順次行われていくものです。

ルーチン、条件分岐、割り込みなどが起こり、処理が流れていきます。

したがって、必ずフローチャートが記載できます。

逆にフローチャートの図を用いないで説明するのは、ともて分かりにくいものとなります。

フローチャートの図面のない出願書類は、よほど特別な理由がある場合を除き、説明不足な場合が多いです。

欠陥典型例③:扱われる「情報」がきちんと説明されていない

コンピュータプログラムで行われる「情報処理」は、単純なものでも複雑なものでも、細分化すれば、

①ある情報が入力され、

②入力された情報が加工され、

③加工された情報が出力される、

という経過をたどります。

ということは、①最初の情報、②加工のされ方、④加工された情報について、きちんと説明しなければならないことになります。

しかし、そもそもどのような情報が最初にあったのか、入力される情報はどこから来るのか、それはどのような内容を含むのか、などを説明し忘れている出願が結構見受けられます。

扱われる情報がテーブル等を用いてきちんと説明されていない出願は、最終的には拒絶される可能性が高いです。

欠陥典型例④:処理の主体が人間になっている!

経験不足な人が書いた「明細書」で、これは最も多いパターンです。

ソフトウエアの処理はコンピュータが行うので、処理の主体は人間ではありません。

しかし、処理の主体が人間になってしまっている、または、そのように読めてしまう説明を記載してしまっている出願書類が見受けられます。

ソフトウエア関連の発明において、処理の主体が曖昧な「明細書」では、審査で通すことも難しいし、運よく審査にパスしても権利範囲がとても狭いと思います。

(なお、意図的に狙う場合はその限りではありません。)

他にも気にすべきことはたくさんあります。

弊所は、ソフトウエア関連の特許に精通しています。

・IT関連発明なら、発明者に絶対聞いておきたい重要なこと。

・IT関連発明なら、特許出願の明細書に絶対に盛り込んでおくべき文章。

(なお、その記載がなくても、特許取得自体は可能なので、一般的な明細書には記載が無いことが多いです)

など、湘洋特許事務所には、IT特許取得の秘策があります。

(なお、上記の秘策及びテクニックは、IT関連発明に対して自動的に適用しており、お問い合わせ頂いても、公表は致しません。)

是非おまかせください。

⇒お申込み

8.Q&A

- 今回開発したアプリは、大したことの無いアプリのようにも思います。相談に乗って頂けますか?

-

はい。喜んでお話をお聞きします。

単純と思われるアプリでも、実はすごいアプリの場合があります。それで特許が取れたらすごいことになりますよね。

他社に取られて悔しい思いをしないためにも、一度ご相談ください。

- 特許のことはほとんど知りません。

-

特許の制度、特許取得までの流れ、費用など、初めての方にも、丁寧に説明いたしますのでご安心ください。

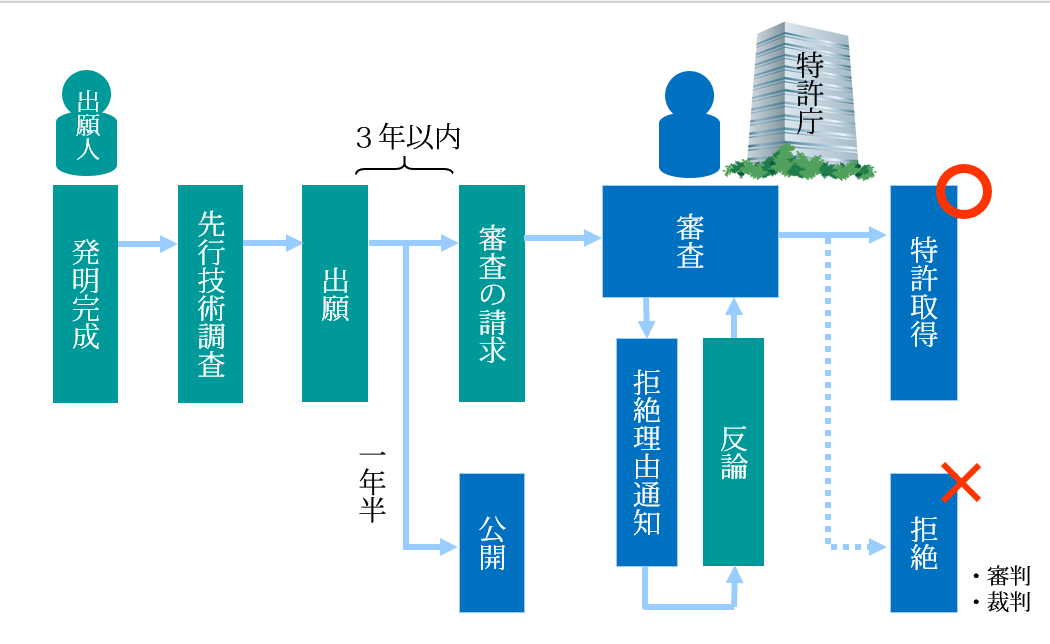

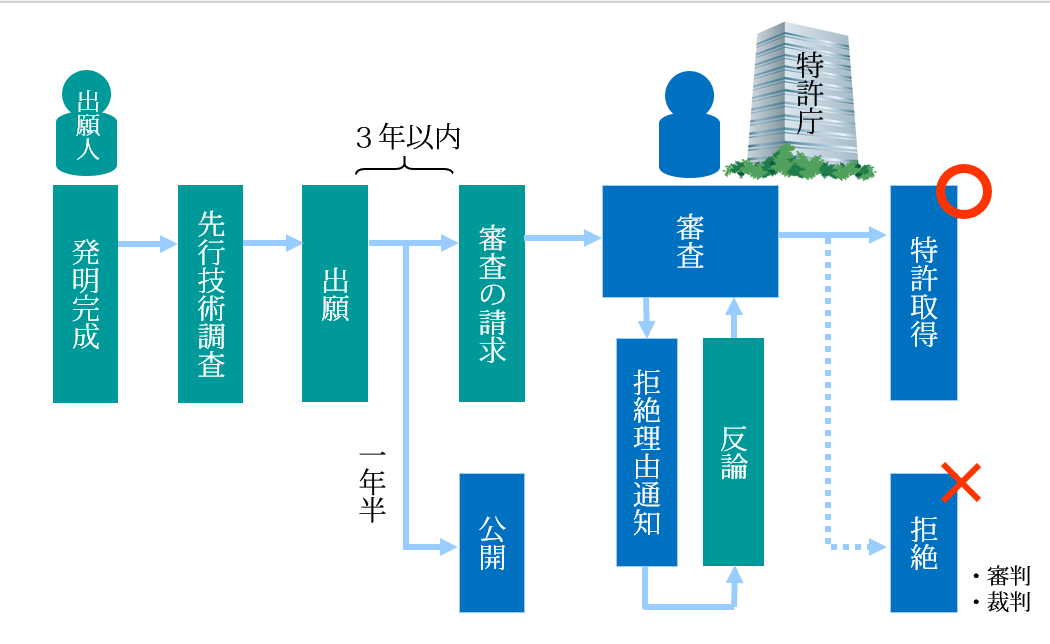

- 出願から特許取得までの流れを教えてください。

-

特許出願が完了すると、特許出願番号が付与されます。出願から1年半経過すると、出願内容が公開され、ネットで見ることができるようになります。

出願から3年以内に特許庁に審査請求をすることによって、審査に付されます。

審査により、発明の説明に不備があったり、先行技術文献が見つかったりすると「拒絶理由」が通知されます。

拒絶理由に対して、反論したり、補正をしたりすることによって、拒絶理由が解消すると、「特許査定」が発行されます。

その後、登録料を支払うことにより、特許権が成立します。

- 審査請求をしなかった場合、どうなりますか?

-

出願から3年以内に審査請求をしなかった場合は、その特許出願は取り下げられたとされます。復活はできません。

- 審査請求は絶対に必要ですか?

-

いいえ。

特許権が必要無くなった場合は、審査請求をする必要はないです。

その場合、そのまま特許出願は取り下げられたとみなされ、その後に費用が発生することもありません。

- 権利取得までのおよその時間は?

-

通常、審査請求をしてから、特許庁からの最初の通知までおよそ1~2年かかっています。

したがって、審査を請求してから権利取得まで1~2年かかります。

- 早く特許を取りたいのですが?

-

「早期審査請求」という制度があり、たいていの中小企業であれば申請することができます。

「早期審査請求」を行うと、だいたい2~3ヶ月で最初の通知が届きます。

したがって、出願してすぐに早期審査を請求すれば、半年以内で特許権を取得することも可能です。

- 出願したものは必ず公開されてしまうのですか?

-

出願から1年半で出願は公開されますが、その前に出願を自ら取り下げた場合は公開されません。

もし、出願した後に、公開されたくない事情が出てきましたら、早急に出願を取り下げる手続きをとりましょう。

- 公開された出願を、非公開にできますか?

-

できません。一旦、公開された出願は、もはや非公開にすることはできません。

- 「特許出願」と「特許申請」の違いを教えてください

-

同じ意味です。特許法では「特許出願」という言葉を使っていますが、一般的には「特許申請」という言葉が使われていますね。

- 特許出願したら、パンフレットに「特許出願中」と書いても良いですか?

-

書いて良いです。

御社が新規な技術を開発しているという宣伝になりますし、他社をけん制することもできるでしょう。

- ITの発明は、実用新案登録ではだめですか?

-

ITの発明は、コンピュータソフトウエアに関する発明となります。実用新案登録の対象は、物の形状や構造なので、ソフトウエアは対象ではありません。したがって、実用新案登録を受けることは難しいです。特許出願を選択してください。

- 個人事業主ですが、費用の軽減は受けられますか?

-

個人事業主や小規模事業主は、所定の条件を満たせば、審査請求費用(特許庁の印紙代)が三分の1に軽減される制度があります。

https://www.jpo.go.jp/tetuzuki/ryoukin/chusho_keigen.htm

1.対象者

a.小規模の個人事業主(従業員20人以下(商業又はサービス業は5人以下))

b.事業開始後10年未満の個人事業主

c.小規模企業(法人)(従業員20人以下(商業又はサービス業は5人以下))

d.設立後10年未満で資本金3億円以下の法人

※c及びdについては、支配法人のいる場合を除きます。

詳しくは、お問い合わせください。

- 特許が取得できるビジネスモデルとは、どのようなものですか?

-

「ビジネスモデル」で特許が取れるのは、一般的には、コンピュータが関わっている「ビジネスモデル」です。

コンピュータシステムやインターネットを使って、業務を効率化した場合、その業務ビジネスモデルが特許の対象になります。

コンピュータを使用していないビジネスモデルは、特許を取得するのは一般的には難しいです。

- 「進歩性」とは何ですか?

-

「進歩性」とは、特許の要件の一つです。特許が認められるためには、①新規性と②進歩性が必要です。①「新規性がある」とは、発明が人に知られておらず、新しいということです。「進歩性がある」とは、「容易に考えられたものではない」ことです。

IT関連の発明の場合は、

既に知られている業務プロセス(ビジネスモデル)を、良く知られた方法によって自動化しただけでは、特許にはなりません。

一方で、既に知られている業務プロセスでも、ITによる具現化方法が知られていなかった場合は、特許の可能性があります。

また、全く新規な業務プロセスの場合は、ITによる具現化方法が公知であっても、特許の可能性があります。

- 展示会に出品してしまいましたが、もう特許は取れないですか?

-

特許の取得には「新規性」が必要です。

展示会で公開したり、販売したりした場合は、「新規性」が失われ、特許は取得できなくなります。

一方で、公開から1年以内であれば、例外的に、その展示会では「新規性」を失わなかったと扱って貰う制度があります。

ただし、あくまで例外的な制度であり、他人が先に特許出願してしまった場合は、それに勝つことはできません。

したがいまして、原則は、公開前に特許出願をしましょう。

また、展示会で出品したとしても、概要だけの公開で中身が分からないような場合は「新規性」が失われたとは言えない場合があります。あきらめずに、ご相談ください。

- 面談には行けませんが、メールや電話のみでも依頼できますか?

-

はい。可能です。日本全国から受け付けております。

- 費用は、もう少し安くなりませんか?

-

クライアント様の発明をきちんとした形で保護したいことから、技術内容に応じた費用を頂いております。

一方で起業したばかりでコストを抑えたいというご要望には、費用を抑える工夫を検討いたしますので、お申し出ください。

- どのような資料を準備すれば良いですか?

-

システム全体を示す概念図、データ構成、大まかなフローチャート、画面表示例などがあると理解しやすいです。

- フローチャートはどこまで細かく書く必要がありますか?

-

発明のポイントが現れている必要がありますが、あまり細かい必要はありません。

ただし、矛盾なく処理が流れるように記載されている必要があります。

- ソースコードは必要ですか?

-

必要ありません。特許で保護するのはソースコード自体ではなく、そのソフトウエアによりなされる処理の概念です。

「メールの自動振り分けアプリ」であれば、どのような条件に基づいて振り分けるのかを論理的に記載する必要がありますが、ソースコードは必要ありません。

なお、ソースコード自体には著作権が発生します。

- 著作権では保護できませんか?

-

著作権で保護できるのは、表現物そのものです。ソースコードをそのままコピーされた場合は、著作権侵害となりますが、プログラムは通常コンパイルされておりソースコードが分からないため、著作権侵害を主張するのは難しいでしょう。

アプリの動作が似ていても、ソースコードが異なれば、著作権侵害とはなりません。

「メールの自動振り分けアプリ」であれば、振り分け方法が真似されたとしても、ソースコードが異なるのであれば、著作権侵害にはなりません。

表示される画像が勝手に使用された場合は、著作権侵害を主張できます。

しかし、模倣ではなく独自に創作され、たまたま似ていた、という場合は、著作権侵害とななりません。

画像を保護したい場合は、意匠登録を利用すると良いでしょう。

- まだアイデア段階であり、システムはできていません。

-

ソフトウエアが実際に出来上がっている必要はありません。

アイデアがまとまっていれば、特許出願することができます。

- 複数の会社で共同で出願することはできますか?

-

できます。

その場合、その複数の会社が権利を共同で所有することになります。

- 個人名義で出願した後に、会社名義に変えることはできますか?

-

できます。ご相談ください。

⇒お申込み